季節を表す「二十四節気」

二十四節気は1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたものです。立春、春分、夏至など、季節の移り変わりを表す言葉として用いられています。

お天気コラム>小暑

二十四節気 - 7月7日ごろ

二十四節気の一つ「小暑」は、本格的な暑さが到来する直前の時季。梅雨が明けると、最高気温が30℃を超える真夏日が増えてきます。

◇気候と注意点 小暑の頃はまだ雨の日が多く、日差しの強さはそれほどでもありませんが、ただ暑い日よりも、湿度が高く蒸し暑い日のほうが熱中症になりやすくなります。体が暑さに慣れていない時期ですので、しっかりと水分補給をするなど、対策をお忘れなく。

参考)曇りの日も危険 日差しがなくても対策を(熱中症コラム)

◇季節のイベント 小暑の時期には、朝顔の花が咲きはじめ、全国で朝顔市が開かれます。なかでも有名なのが、「入谷の鬼子母神」として知られる真源寺の朝顔市(朝顔まつり)です。会場には10万鉢の朝顔が並び、多くの人が訪れて鉢植えを買い求めます。

早朝に咲く朝顔を扱うので、なんと午前5時から鉢植えを販売するお店もあるのだとか。境内や歩道沿いにびっしりと朝顔が咲きそろうようすは壮観で、この季節の風物詩になっているそうです。

また、入谷の朝顔まつりのすぐ後の7月9日、10日には、浅草寺でほおずき市が開催されます。この日は「四万六千日」の縁日で、参拝すると4万6000日分の功徳があるとされています。この縁日の参拝者に鉢植えを売り出したのが、ほおずき市の始まりなのだそうです。その後、全国に広がり、各地のお寺などで開催されています。

ほおずき市で売られているのは主に観賞用で、毒性があるので食べられませんが、最近は「食用ほおずき」も見かけるようになりました。これは北米から南米が原産で、日本のほおずきとは近縁の別種です。ミニトマトのような食感なので、海外では料理の付け合わせとして食べられているようです。甘酸っぱくて美味しいだけでなく、ビタミンや鉄分、カルシウムなどの栄養も豊富。ぜひ一度食べてみてください。

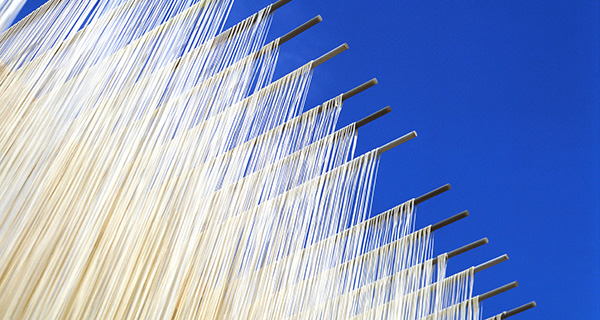

◇季節の食べ物 また、小暑の時季には7月7日の七夕があります。七夕にはそうめんを食べる風習があるのをご存じですか? これにはいくつか由来がありますが、ここではそのうちの一つを紹介します。古代の中国で、とある皇帝の息子が7月7日に亡くなり、鬼神となって熱病をはやらせましたが、その子が生前に好物だった索餅(さくべい)を供えたところ、病の流行が鎮まった、というものです。

この故事が日本に伝わって、七夕には索餅を食べて魔除けにするようになりました。索餅というのは縄で編んだような形をしたお菓子で、そうめんの祖になったと言われています。索餅が時代を経てそうめんに形を変えるとともに、七夕に索餅を食べる習慣もそうめんを食べるように変化したのです。

そうめんは、暑くて食欲がわかない日でもあっさりと食べられ、薬味やいろいろな具材と組み合わせることで、手軽に栄養もとれます。まもなく本格的な夏がやってきます。暑さに負けないよう、しっかり栄養をとり、体調管理には十分気を付けてお過ごしください。

二十四節気は1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたものです。立春、春分、夏至など、季節の移り変わりを表す言葉として用いられています。